Prima di parlare di “Mount Olympus 24H – Per glorificare il culto della tragedia” è necessario disintossicarsene. Vivere dentro uno spettacolo per 24 ore (sono tra coloro che sono rimasti per l’intera durata, senza pause di sonno) è già di per sé contaminante.

L’aggiunta della follia visionaria di un artista quale Jan Fabre non può che generare un corto circuito tra il pubblico. Insultante per alcuni (molti gli eccessi, sicuramente in alcuni casi superflui), insulsa per chi è immune ai contagi, e nettare per chi ha bisogno di essere avvelenato lentamente.

Ventiquattro ore in quattordici capitoli, per ventisette interpreti, di fronte ad un pubblico (in parte stabile e in parte alternato) di quasi un migliaio di persone. Senza considerare il pubblico a casa, grazie allo streaming di egh.guru, con le telecamere di Enrico Ghezzi, e il popolamento sui social. Insomma, un evento.

Con tanto di affollamento all’entrata, liste d’attesa, lettini da spiaggia nei corridoi (pienamente occupati a notte fonda). Una situazione più unica che rara a teatro, che solo per i numeri diffonde adrenalina.

C’è fermento ed eccitazione al momento dell’inizio. Da Fabre ci si aspetta di tutto, a maggior ragione in questo caso. Ed è infatti subito con una scena spiazzante (ma lo è realmente?) che si apre il sipario: un’erezione a comando, su cui è puntato un occhio di bue.

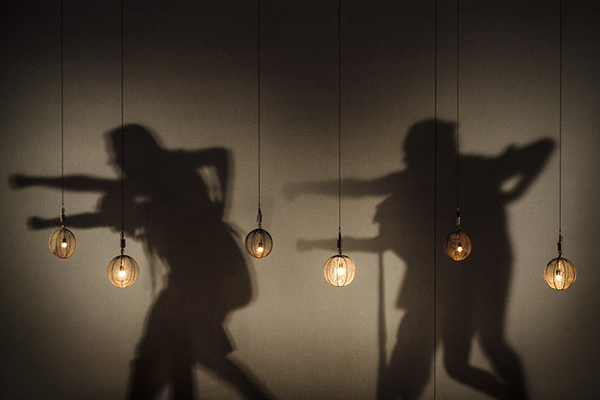

Una scenografia mobile, in continua trasformazione, con banconi coperti da lenzuola che entrano ed escono, gigantografie sul fondale che ritraggono alcuni dei performer in scena, lenzuola adagiate a terra che servono a rimuovere velocemente gli elementi utilizzati.

Indubbiamente “Mount Olympus” è un’opera dotata di una potente estetica che riesce a suscitare nello spettatore differenti stati emotivi: eccitazione, sofferenza, empatia, sfinimento (oltrepassi i limiti di sopportazione insieme ai performer) e anche divertimento. Spesso si ha la sensazione di non trovarsi in un teatro, ma in un’arena romana.

Il mito greco è rappresentato in tutte le sue sfaccettature: la lussuria di Dioniso e delle Baccanti, la vendetta di Medea, la libertà di coscienza ed emancipazione femminile di Antigone, il sacrificio di Alcesti, la follia di Ajace che stermina tutto il bestiame o di Ecuba, dopo la morte dei figli.

“Stiamo soffrendo? Soffriremo ancora di più” incita uno dei performer. La tragedia è sofferenza, emotiva e corporale. E Fabre non si è risparmiato, né ha risparmiato i performer. Sangue che imbratta i costumi (fatti di semplici lenzuola bianche) o vomitato in maniera realistica; enormi quantità di veri organi e resti di carne sul pavimento, gettati in aria, mangiati dai performer, lavati accuratamente in contenitori di vetro, adagiati sul collo a mo’ di mantella.

E poi furie sessuali, sfreni emotivi frammisti a sfoghi ideologici, immersi nella mitologia della forza e della violenza, intrisi di odori di carne putrida, di vino, di fumo.

Le ore passano e quadri della durata di più di un’ora si susseguono, ognuno potrebbe essere una piccola performance, con un proprio peso, più o meno riuscita, ma che diventa tessera di un mastodontico mosaico.

“Mount Olympus” è estremo, come la resistenza dei performer. Li vediamo stremarsi in diverse serie di sessanta salti alla corda (in realtà una catena) mentre inneggiano il tipico canto della marcia dei marines, o impegnarsi in un piqué en dedans eseguito in circolo ininterrottamente per circa venti minuti. O ancora incantarci in un trucco estemporaneo, effettuato in scena, con una trasformazione totale degli interpreti che cambiano genere, si dipingono i volti, i corpi, o si strappano i costumi per farne altri costumi.

“The warriors of beauty”, così come li definisce lo stesso Fabre, sono i veri eroi della performance, e per l’intera durata tutti danno prova di assoluta capacità, forza e coraggio in innumerevoli scene che esibiscono Drag queen o danno vita ad una bellissima ‘sleeping bag taranta’ (una danza con il sacco a pelo in un crescendo euforico tipico della taranta che porta il pubblico in visibilio), per non nominare l’eccellenza recitativa di alcuni attori quali Marc Moon Van Overmeier, o l’incredibile espressività e presenza scenica di Andrew Van Ostade (Dioniso).

Danze che ritornano come caroselli in cui i danzatori assumono le pose degli antichi greci o si atteggiano in una sorta di danza maori. Frasi ripetute con infinite intonazioni e sfumature espressive (perfino canticchiando l’inno americano).

“Mount Olympus” è uno spettacolo politico. Non c’è nulla di comodo o di “politically correct”. Si ironizza sugli Stati Uniti (“A volte decenza e democrazia richiedono un esercito”). Si incita a porre fine al “sonno dell’ignoranza”: “Questo è il momento in cui l’indifferenza diventa reato”, ad alzarci dalla poltrona per difendere i nostri interessi, ad affrontare a viso aperto gli oppressori.

Il tempo è dilatato e se ne perde la percezione. Ad aumentarne l’effetto è il commento sonoro, costituito da un suono ipnotico e costante che ricorda le trombe tibetane e che è quasi sempre presente, fatta eccezione per le parti musicate da Dag Taeldeman o dalle arie liriche che spesso affiancano il recitato.

E’ notte fonda quando una nebbia avvolge il palco e parte della platea. Si apre il regno del sogno – il ‘dream time’ – il nostro universo privato, in magiche atmosfere con suoni di uccelli notturni e rumori della natura. Veniamo invitati a scoprire il nostro animale interiore, a calarci nel mondo dove tutto è possibile, e realtà e fantasia si confondono. La tentazione ad abbandonarsi è grande, ma decido di non cedere e di concedermi solo una pausa, mentre i danzatori si adagiano nei loro sacchi a pelo bianchi sul palco, e dormono per davvero.

Si riparte con il mito di Fedra, di Ippolito e Alcesti e le fatiche di Ercole (che nella versione di Fabre prevedono addirittura il fisting); mentre un laboratorio alchemico improvvisato in scena in silenzio ci porta veramente ai confini del dormiveglia.

Ancora una pausa (la più lunga, di un’ora e mezza), e alle otto e mezza del mattino ci avviamo all’ultima parte, dove è un ripetersi di diversi quadri, a volte con alcune varianti (proprio come avviene in sogno). Fantastica la scena in cui i performer vagano sul palco fumando una vera pipa, atteggiandosi a Freud, comunicando fra loro tramite simulazioni di orgasmi che intercalano e incalzano vere e proprie conversazioni. E’ la natura umana primordiale che interessa Fabre, prima ancora che fosse psicanalizzata.

Il culto della tragedia si conclude in una danza liberatoria, che riprende quella iniziale a cui il pubblico – ugualmente liberato – partecipa a ritmo di mani.

Le danze si fermano, e Dioniso / Van Ostade azzarda un’ultima provocazione: “Non siete stanchi di starvene sprofondati nelle vostre poltrone a non fare niente? Non penserete mica che è finita qui! Questo è solo l’inizio!”.

Il pubblico è in delirio e regala agli interpreti un’ovazione di quaranta minuti con applausi e grida di approvazione.

Vien da chiedersi se non fosse semplicemente questo il fine della performance. Secondo Fabre abbiamo bisogno della tragedia per soddisfare un desiderio inconscio di trasgressione. Ma cos’è oggi la trasgressione? Il tragico ha ancora il senso che intendevano i greci? Riusciamo ancora a stupirci di fronte a violenza, sangue e furori sessuali? Le domande non trovano risposta, ma forse non ha importanza.

Il rito delle cerimonie greche che coinvolgevano l’intera comunità per giorni, tra satira e tragedia, è compiuto.

Mount Olympus 24H – To glorify the cult of Tragedy

regia: Jan Fabre

performers: Lore Borremans, Katrien Bruyneel, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Renée Copraij, Anny Czupper,

Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Piet Defrancq, Mélissa Guérin, Stella Höttler,

Sven Jakir,

Ivana Jozic, Marina Kaptijn, Gustav Koenigs, Sarah Lutz, Moreno Perna, Gilles Polet

, Pietro Quadrino, Antony Rizzi, Matteo Sedda, Merel Severs, Kasper Vandenberghe, Lies Vandewege, Andrew Van Ostade, Marc Moon Van Overmeir, Fabienne Vegt

coreografia: Jan Fabre & dancers

testi: Jeroen Olyslaegers & Jan Fabre music Dag Taeldeman

drammaturgia: Miet Martens

light design: Jan Fabre & Helmut Van den Meersschaut

costumi: Jan Fabre & Kasia Mielczarek

direzione tecnica: André Schneider

musiche: Dag Taeldeman

durata: 24 ore

applausi del pubblico: 40′

Visto a Roma, Teatro Argentina, il 17 e 18 ottobre 2015

Romaeuropa Festival

![]()

grazie per questa bella e lunga recensione, che condivido appieno. anche io ero tra coloro che sono rimasti per 24 ore con i performers. e dopo la loro e mia fatica ero stata così delusa da recensioni sciocche e banali (vedi bandettini su repubblica), che neanche degnavano un’opera così immane (anche nella sua imperfezione) di parole che andassero al di là di laconiche osservazioni senza sostanza.