Due fasi dello stesso processo, due punti dello stesso ragionamento, due tempi dello stesso respiro. Inspirare, espirare. Ossigeno che entra, ossigeno che esce, trasformato da un metabolismo regolare. In un certo modo è così che funziona questo dittico su Samuel Beckett firmato Robert Wilson.

Ci era capitato di assistere al luminoso manifestarsi di un’intuizione ad opera di Peter Brook, che nel 2008 aveva reso omaggio al drammaturgo britannico con “Fragments”, vincitore dell’Ubu come miglior novità straniera. Era stata la quintessenza di una poetica che, da oltre 50 anni di lavoro, è evoluta senza quasi mai operare cambi di direzione. Una disciplina encomiabile.

Ora, al 52° Festival dei Due Mondi di Spoleto, getta l’ancora un’altra mente superba del teatro contemporaneo, lo statunitense Robert Wilson, protagonista assoluto di una lettura davvero sottile di due classici di Beckett. A proposito di disciplina encomiabile, Wilson ha portato avanti negli anni un discorso estetico per certi versi opposto a quello di Brook: allo spazio vuoto viene sostituito un circo di strutture scenografiche che somigliano a piccole opere di architettura; al rigido piazzato frontale e ai rari tagli di controluce di Brook, Wilson contrappone un complicato dedalo di spiragli di luce, chirurgicamente integrati con l’azione sulla scena. Quasi un puntamento per ciascun movimento. Una pasta di luce espansa in cui quasi non esistono ombre.

Se nelle due estetiche si riscontra un punto di convergenza, almeno in questi due lavori, è nella grande responsabilità accordata agli attori. Due modi differenti di intendere la messinscena, indirizzati verso un comune punto di fuga.

Beckett, si sa, semina per il testo innumerevoli trabocchetti semantici e semiotici, buchi neri linguistici che risucchiano il senso comune scaraventandolo in un iperspazio di segni e significati, di simboli e rimandi, di indizi che portano, in maniera assolutamente inconfondibile, a un pianeta di desolazione.

Il giovane Lorenzo Gleijeses, con “L’esausto”, aveva offerto al pubblico una originalissima parafrasi di certe situazioni ricorrenti in tutta la drammaturgia di Beckett, una riflessione sulla condizione di “esaurimento” come estinzione delle possibilità del fare. Deleuze aveva posto un quesito, Gleijeses e Julia Varley avevano dato una risposta fine.

Wilson, in qualche modo, riparte da quella stessa risposta, quasi avesse avuto occasione di ascoltarla. Di certo inconsapevolmente, di certo perché, tutto sommato, i temi beckettiani quelli sono e quelli restano.

Il Festival dei Due Mondi, che lo aveva ospitato anche lo scorso anno (“L’Opera da tre soldi”) ha questa volta commissionato al regista americano un vero e proprio saggio: gli ha chiesto di illustrare, quasi sulla lavagna di un matematico, le risultanti di un’equazione che lo porrebbero accanto al drammaturgo di Dublino. L’incognita svelata è una poesia di intuizioni sottili. Appare, ci piace immaginare, come ideale chiusura del cerchio aperto da Brook e fatto girare da Gleijeses. Tutte queste metafore matematiche non sono casuali, derivano da un’interpretazione chiara che tutti e tre gli artisti citati sembrano aver, ancora inconsapevolmente, formulato insieme. Brook aveva sgomberato il campo degli orpelli, come dire le superstizioni, dimostrando che i personaggi di Beckett sono senza Dio, sono mattoni murati – e dunque immobili – uno accanto all’altro nella stessa parete. Il maestro inglese aveva ridotto all’essenza la dannazione di tante piccole individualità, le stesse con cui Gleijeses/Varley, con grande ironia, avevano giocato esaurendone le possibilità di salvezza, in un’esplosione di fisicità, onirismo e colore. Wilson arriva ad esplosione già avvenuta: la religione e la superstizione dell’esistenza sono stati cancellati da Brook; Gleijeses e Varley hanno ricostruito un piccolo rituale pagano con spirito ludico e senso della perdizione. Personaggi senza nome sono stati ridotti a ombre volatili. Wilson arriva a trasformarle in simboli. “Giorni felici” e “L’ultimo nastro di Krapp”, due mastodonti della drammaturgia moderna, perfetti per contenere dei simboli. Prodigi dell’insiemistica.

Perché parlare di questo incontro Beckett-Wilson come di uno spettacolo unico? Come due fasi dello stesso processo? Perché il regista ricava due spazi differenti per due disperazioni parallele, gemelli di sessi diversi. Da un lato c’è Winnie, donna divisa, creatura e frutto di un futuro fantascientifico, uno scenario post-atomico in cui gli esseri umani sono regrediti a vermi interrati. È un’apocalisse dell’animo, ovviamente, una condizione psicologica, ma nessuno meglio di Robert Wilson poteva riuscire a rappresentarla visivamente, creando un vero e proprio universo altro, un pianeta lontano. Winnie, un’Adriana Asti ironica e disciplinata, dagli occhi grandi e la voce d’altri tempi, non ci appare – come invece da copione – sprofondata nel suolo, bensì incastonata sulla cima di una sorta di frattura della crosta terrestre. Acuta, tagliente, additante il cielo è questa sorta di parete frantumata di ghiaccio nero dalla quale spunta Winnie. Come se, nella lettura di Wilson, gli uomini-verme siano stati sputati fuori da un terremoto, spinti verso l’alto ma non abbastanza per essere liberati del tutto. Allora, nel secondo atto, è come se quella spinta sotterranea terminasse, causando lo sprofondare del corpo, lasciando Winnie interrata fino alla testa: arriva l’inesorabile risucchio di quel buco nero di insensatezza. Il paradosso del buco nero frammenta matematicamente la linea temporale. Il monologo di Winnie, allora, è l’esasperazione di quella nuova curvatura, la registrazione maniacale di un inventario materiale, simbolo di una quotidianità; un fiume di ragionamenti ultimi, sul ciglio esatto della disperazione. Una disperazione esistenziale, certo, ma soprattutto una disperazione intellettuale: l’orrore di fronte alla mancanza di un uditorio, la consapevolezza che certe grida finiscono nel vuoto.

Le risposte di Willie (plastico Yann de Graval) sono note d’eco che arrivano distorte, lontane, aliene. Willie – l’assonanza dei due nomi è illuminante – altro non è che la metà di Winnie che ha già cominciato a sprofondare, la sua lobotomia in essere.

Immaginando, a sipario chiuso, Winnie e Willie sprofondati del tutto, tornati nel ghiaccio di un’era che mai sarà più, il campo è libero per la presentazione di un epilogo, di cui Krapp è il protagonista.

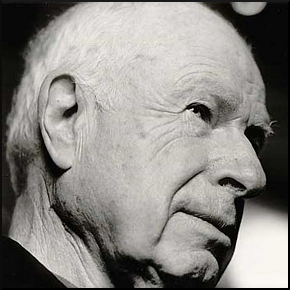

Torniamo a teatro dopo 24 ore. Dalla diffusione agorafobica di spazio e luce di “Giorni felici”, Wilson ci chiude ora nel livido interno di un ufficio della burocrazia. Scaffali vuoti, scrivanie abbandonate su cui scatole, faldoni e raccoglitori sono tenuti in ordine sopraffino da Krapp – interpretato con grande maestria da Wilson stesso – , testimone di una sapienza estinta. I suoi ricordi sono racchiusi in centinaia di nastri, l’ultimo dei quali gli racconta i sentimenti. E quando si è persa ogni speranza, anche i ricordi più dolci, come la nascita di un amore, appaiono terrificanti, fanno saltare i nervi come la corda che scocca la freccia. Fuori piove un diluvio gelido, ininterrotto, terribile minaccia che schiaffeggia idealmente le pareti dell’ufficio (come dire del cervello), un pensiero insistente che martella la coscienza: quello che davvero le possibilità di fare siano esaurite.

Allora è in linea con “L’esausto” di Gleijeses il quadro iniziale di questo “L’ultimo nastro” in cui, con inesorabilità che sembra guidarne autonomamente i movimenti, Krapp sbuccia e divora due banane. Allora l’ascolto del nastro è un’auto-confessione imbarazzante: le brevi pause che Krapp s’impone in quello stesso ascolto lo portano a bere whisky in quinta, lasciandoci da soli in un ambiente umido, chiuso, inquietante. Dall’agorafobia alla claustrofobia. Forse il buco nero in cui Winnie e Willie vengono risucchiati è fatto proprio così, alla stregua di certi inferni immaginati come eterni uffici in cui regna la burocrazia. Forse ora siamo dentro al buco. Forse Winnie e Willie si sono fusi in Krapp, essere umano estinto che si ascolta vivere e si guarda congelarsi al gelo della coscienza. Di certo usciamo dalla sala con le guance smagrite da una forza di gravità che speravamo fosse solo leggenda. Wilson ci ha trascinati giù. Ora siamo uomini-verme.

GIORNI FELICI

di Samuel Beckett

scene e regia: Robert Wilson

produzione: Change Performing Arts commissionato da Spoleto52 Festival dei Due Mondi e Grand Théâtre de Luxembourg. Prodotto da CRT Artificio, Milano

interpreti: Adriana Asti, Yann De Graval

costumi: Jacques Reynaud

luci: Robert Wilson, A. J. Weissbard

suono: Emre Sevindik

durata spettacolo: 2 h

applausi del pubblico: 5’ 35’’

Visto a Spoleto, Teatro Caio Melisso, il 27 giugno 2009

![]()

L’ULTIMO NASTRO DI KRAPP

di Samuel Beckett

scene e regia: Robert Wilson

produzione: Change Performing Arts commissionato da Spoleto52 Festival dei Due Mondi e Grand Théâtre de Luxembourg. Prodotto da CRT Artificio, Milano

interpreti: Robert Wilson

costumi: Yashi Tabassomi

luci: Robert Wilson, A. J. Weissbard

musiche: Tom Waits

durata: 1 h 04′

applausi del pubblico: 3′ 22”

Visto a Spoleto, Teatro Caio Melisso, il 28 giugno 2009

![]()