Scriviamo queste righe su “La ballata di Woizecco” di Astorri/Tintinelli, andato in scena a Teatro I di Milano, con un raro, rarissimo sentimento, per noi voraci del teatro. È infatti con grandissima difficoltà che fruiamo spettacoli la cui ambizione è quella di creare un’opera d’arte. O meglio, è raro che l’ambizione sia coronata da successo, rivelandosi il più delle volte una solipsistica riflessione del regista/compagnia che, per il solo fatto di portare in scena qualche urgenza di natura personale, ritiene che la cosa debba in re ipsa contenere i germi del capolavoro.

Un’opera d’arte è invece un’inestricabile gomitolo emotivo in cui lo spettatore ha la chiara sensazione di aver saldo in mano il filo conduttore della comprensione, filo che poi l’artista avviluppa in modo tale da rendere il nodo fra chi assiste e chi va in scena indissolubile e comprensibile su piani altri, fissando nella mente del fruitore, immagini, sequenze, sapori, che restano inossidabili nel tempo.

Da questo punto di vista capiamo anche perché il Woyzeck sia così spesso utilizzato da chi fa ricerca nel teatro (Morganti fra gli altri, giusto per citare un artista che con questo testo si è confrontato a più riprese): il compiuto/incompiuto che è dell’opera stessa, il concetto di asservimento alla missione e al sentimento fanno di questa drammaturgia, più fortemente che di altre dalla trama più intricata, un corpo capace di astrarsi dalle regole della fisica teatrale, per piegarsi a forze vettoriali altre, nuove, in grado di piegare il testo alle regole del proprio campo di indagine.

E qui ci ricolleghiamo al discorso iniziale sull’opera d’arte, perché questo tipo di operazioni in cui il testo, la trama, l’intreccio soggiacciono all’ardimento artistico, è cosa sempre pericolosa.

Alberto Astorri e Paola Tintinelli risolvono questo dilemma con una sfrontata, incosciente, volontà quasi kantoriana di portare in scena il piccolo circo del sentimento con un piglio originalissimo, al cui interno si condensano anche più profonde riflessioni sul senso della macchina teatrale.

La messa in scena a cui assistiamo (lo precisiamo perché pare la cosa cambi di sera in sera) inizia con un cantastorie stonato che intona canzoni di tono neomelodico dal testo improbabile. La cosa va avanti per un po’ finché Astorri, che occupa il fondo della scena, seduto allo specchio di un camerino teatrale aperto, rianima il pubblico con un megafono, spiegando che si trattava di un errore e che l’artista menestrello aveva sbagliato locale.

A questo punto la Tintinelli scende dal ponteggio di tubi sul quale è rimasta fino a quel momento seduta e con fare un po’ intontito si porta sul lato sinistro della scena, dove è collocata la consolle, dalla quale dirigerà (e qui si spiega anche l’aggettivo “kantoriana”) la parte tecnica dello spettacolo dall’interno. Al centro della scena si trova una struttura in alluminio realizzata dagli stessi artisti con una sedia, una scritta “Woyzeck” a cui mancano delle lettere e una sorta di proscenio all’interno del quale sono oggetti di metallo diversi, lattine vuote, una vecchia tinozza e strumenti per la rasatura.

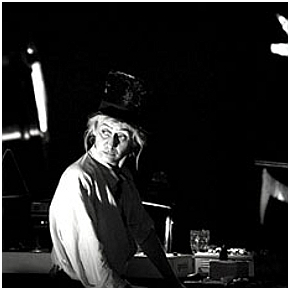

L’attore abiterà questo luogo, anche indossando maschere del tempo in cui lavorò con Leo De Berardinis. Questo spettacolo infatti risale a otto anni fa, agli ultimi giorni di quella scuola e ai primi passi del duo Astorri/Tintinelli come artisti. Delle fatiche del soldato tradito, del suo vorticoso “Corri! Servi! Radi! Porta il peso della vita!”, lo spettacolo riesce a dare l’amaro sapore nella forma più estrema, pur adottando senza riguardi il tono della sguaiata ironia del presentatore di fenomeni da baraccone.

La Tintinelli, che è vestita quasi da Charlot, con il volto bianco di cerone, diventa emblematico condensato di tristezza in poche ma assolute scene in cui, pur senza mai proferir parola, viene portata alla ribalta dal gradasso mangiafuoco di questo teatrino. “Fai il mondo cane!” le ordina lui con il megafono, e lei, muovendosi quasi meccanicamente, getta con rabbia per terra qualche lattina raccattata qui e lì, per poi indossare una bellissima maschera di alluminio che la trasforma in asino.

Neanche Astorri e Tintinelli salveranno Woyzeck dal suo tristissimo destino. Di lui rimangono impressi il meccanico di portare la mano al capo in segno di obbedienza militare, il frenetico radersi, quasi come missione di vita e il reggere pesi, portando la trave della vita sulle spalle, come un qualsiasi Cristo al Golgota.

Lo spettacolo finisce e non finisce, come una secchiata d’acqua sulla testa dello spettatore, che come un asino finisce per battere le mani al momento sbagliato.

Il lirismo intrinseco del lavoro si impreziosisce di citazioni poetiche e musicali raffinatissime, fino a “La Moldava” di Smetana. Nulla di questo lavoro è superfluo, tutto si incastra e incastra in un gioco criminale dall’esito perfetto.

Si assiste di rado a messe in scena così coraggiose: a me sarà successo una decina di volte, da quando giro per teatri. È per questo che al sudore, al coraggio artistico, alla forza creatrice ed incosciente del Woizecco di Alberto Astorri e Paola Tintinelli vanno le mie più convinte cinque stelle.

LA BALLATA DI WOIZZECCO

Una rilettura del Woyzeck di G. Buchner

regia: Astorri Tintinelli

produzione: AstorriTintinelli

di e con: Alberto Astorri e Paola Tintinelli

applausi del pubblico: 4′ 07”

Visto a Milano, Teatro I, il 16 aprile 2012

![]()