Se ricomincerà ad essere, davvero, corpo e cuore.

Perché un titolo come questo, e non il più, forse prevedibile, Imitationoflife, visti i tempi contemporanei che scorrono sotterranei e sottopelle negli “Essi Vivono”, che camminano tra social network e necessità di esposizione/esibizione? Ci state consegnando una nuova forma di occhiale a raggi ipervividi per vedere chi (non) siamo in realtà, come avviene nel film di John Carpenter, appunto “Essi Vivono”?

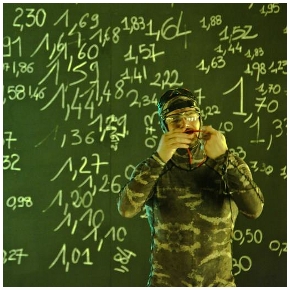

Gli occhiali utilizzati sono quelli che ti permettono di moltiplicare i punti di vista: quelli di cartone che un tempo si usavano per i film in 3D, dove con un occhio vedevi rosso e con l’altro blu, ma insieme coglievi ogni rilievo. Solo l’assenza di vita permette di considerarne il valore autentico. Noi e gli oggetti di cui ci circondiamo e che restano intatti inesorabilmente dopo la nostra dipartita; detriti di un tempo mutevole. La differenza è nel respiro, troppe volte dimenticato sul sedile di un autobus, sullo zerbino del pianerottolo, dentro la sigaretta di un congedo. “Imitationofdeath” vuole essere con poetico stupore una ricognizione, una tomografia sul cadavere che ci trasciniamo appresso giorno per giorno, tumulando sogni e aspettative senza alcun rito liturgico.

Con “Grimmless” trattenevate quelle fiabe, quel background di immaginifico e sogno che aiuta (aiutava?) l’adulto a fare pace con il proprio fanciullo interiore, ricordando come nella società del fastfood di relazioni e valori, che sembra essere diventata la società contemporanea della mercificazione di tutto e tutti, siano state frullate via. Ora, con “Imitationofdeath” avete chiesto ai vostri performer, per prepararsi al lavoro, di portare con sé quegli oggetti che collezionano, che trattengono…

Abbiamo chiesto loro di lavorare sulla zavorra, sui puntelli a cui siamo aggrappati per ricordarci, di tanto in tanto, chi siamo e quale sia la nostra direzione originale. Sommersi dalle cose recuperiamo ossigeno. Loro, gli oggetti, sono sempre là, ci attendono. Non giudicano; ci confortano; non tradiscono. Collezionati, ci danno la misura di una relazione col mondo. E parlano per noi. Prendono voce, edificando un ologramma della nostra presenza in vita.

Non poteva essere altrimenti, per voi, reclamare come musa ideale per il nuovo incontro con il pubblico un autore come Chuck Palahniuk, che porta con sé, nella sua opera scritta, titoli come “Fight Club”, “Soffocare”, “Ninna Nanna”, “Invisible Monsters”, “Survivor”…

Palahniuk, Cooper e prima ancora Virgilio, Ariosto, Ovidio, Marlowe, Shakespeare o Pinter sono piattaforme di confronto, aree di indagine, sforzi convulsivi per riallacciare il filo di un senso. Per restituire dignità a questa mediocre parodia dell’esistenza che si celebra nei teatri e fuori. “Imitationofdeath” germina innaffiato dai sorrisi sbocciati quando le tempeste ironiche, le saette grottesche ma assolutamente deflagranti che accompagnano le pagine di Palahniuk, illuminano da dentro con i loro baluginii, rivelando tappezzerie stinte e foto di momenti passati. Divani buoni, riviste tv e bignami di savoir vivre: un armamentario da campeggio, un kit di sopravvivenza che, supportato per i più dallo scudo dell’arroganza, permette di navigare nel disastro.

Penso alle tante forme di oblio che hanno preso a poco a poco il posto della realtà che puzza, urla, scalpita, brama, scorre. Quando uno strumento diviene invece padrone, come possono essere i social network, o le finestre sul mondo che sono le Chatroulette: luoghi in cui il tempo si congela e la percezione si dilata, consegnando giorni di nulla alla ricerca di qualcuno che regali un’emozione, ricordi di essere vivi, o meglio faccia dimenticare d’essere morti nelle proprie bare virtuali.

I social network sono lapidi, immense distese cimiteriali in cui a tratti affiora il calore degli altri. Alcune pietre sepolcrali sono dimenticate, altre presentano tracce stinte e fiori secchi di passaggi ormai lontani nel tempo. Altre ancora, accese ostinatamente dal singulto della salma che le abita. Voci orfane che aderiscono con identico lassismo ai loro giorni reali. Sono poche le social tombe frequentate da parenti, amici, sconosciuti che testimoniano una reale adesione e una volontà di comprendere ciò che si nasconde dietro la lastra. Sono realmente sparuti quelli che sanno utilizzare i mezzi per gettare un ponte con l’altro; bisognerebbe smetterla di guardare attraverso i vetri e lasciar entrare l’odore del traffico fuori, qualche piano più in basso. La paura: è quella che rallenta il battito. La corruzione eletta a sistema, l’imbarbarimento culturale, la vanità diffusa scavano trincee dentro le quali ci asserragliamo in compagnia di un kalashnikov. E mentre si aspetta l’auspicabile armistizio ci ossidiamo, consegnandoci al Tempo come guerrieri butoh rappresi nella posizione della lotta.

Lo sguardo, vacuo o presente. Il segno. I quesiti che salgono in superficie, i “perché” ai quali non sappiamo trovare una risposta. Come neonati, noi ripercorriamo le tappe di apprendistato alla fase adulta. La posizione verticale, i vagiti, i primi passi di monitoraggio del mondo, le domande continue per comprenderne il meccanismo, le tacche di crescita lasciate a penna sullo stipite della porta. Non c’è speranza in queste iridi liquide, non c’è nemmeno rassegnazione. C’è una cognizione personale del dolore che, con la scoperta di un unico cielo sotto il quale convivere, porta alla distruzione dei valori sclerotizzati, alla vita intesa come riproduzione di gesti, recando con sé il virus della eventualità di una frattura rivoluzionaria rivelante il divino.

La crisi del corpo, le sollecitazioni che si allacciano sottopelle al tessuto sonoro e agli innumerevoli arti in scena analizzano l’istinto in un luogo, quello del teatro, artificioso per vocazione. Ma chi ha deciso quale sia l’agone dove lanciare interrogativi sulla condizione umana e sulle sue possibilità espressive e culturali? Risiede in un libro, in un museo, dentro una superficie rassicurante per lo spettatore? La scintilla si genera ovunque si voglia illuminare il buio. Questa accensione diventa tessuto drammaturgico dove trasformare l’apparato emotivo e i sentimenti esposti in binario critico per dissezionare il rigor mortis che ci contraddistingue.

Soltanto un decesso etico potrebbe scambiare ciò che avviene in scena per simulazione; “Imitationofdeath”, nella sua arena borghese, nella sua scatola immaginifica che è il palcoscenico, rivela – come una notte di Halloween – la magia che permette ai defunti di mescolarsi ai vivi.

Nel “Pro Patria” di Ascanio Celestini, un uomo in carcere, all’ergastolo in mezzo agli “erbivori”, dichiara che la galera è una sorta di verità, di manifestazione e di condizione più sincera di quella di chi ogni giorno vive “libero”, nel mondo, inconsapevolmente incarcerato. Il vostro “Imitationofdeath” sembra sposare idealmente questa tesi, come quella di tanto altro teatro: uno stato di (mal)essere generale.

La rivelazione ha a che fare, in modo massiccio e diretto, anche con il pubblico. La struttura del lavoro, che affronta il concetto fantasmatico di una vita-non vita si declina esponendosi in modo potenziale con la pupilla di chi assiste al lavoro. La costruzione di un senso immateriale, di preesistenza scenica, unito alle ellissi visionarie e sfrondato da qualunque tentativo di sillabare un percorso lineare di traduzione letteraria, costringono lo spettatore a partecipare attivamente a 360 gradi all’esperienza, provocando una conversazione intima con i performer.

La qualità del viaggio intrapreso racconta la persona che lo fa, mentre prova ad articolarne le sensazioni raccolte. Condivisione, meraviglia, freddezza, disturbo o disgusto tracciano i paralleli e i meridiani di chi ha pagato il biglietto.

La tessitura sonora extradiegetica diventa, in “Imitationofdeath” più che in lavori precedenti, elemento drammaturgico portante. Le trame musicali, i sussulti dei performer, il gracchiare dei pennarelli sui microfoni, il dondolio delle grucce metalliche con gli abiti-bambini e tutti gli innumerevoli “noises” sono la sinfonia di un’opera che usa ogni elemento a disposizione, come un free climber, per avventurarsi al centro del plesso passando per occhi, orecchie, labbra, e lanciandosi a uovo nel condotto esofageo.

Dal Trio Lescano a Fabri Fibra, dai Chemical Brothers a Laura Pausini, mixando in coabitazione coatta Pink Floyd, Camaleonti, Muse e Lene Lovich viene ripristinata una nuova stimolazione auditiva che matura il progetto di un’altra realtà, differente da quella conosciuta, ma non per questo meno autentica e vitale. Forse è questa la discriminante dei nostri lavori: sono percorribili con un linguaggio preciso, che appartiene ad uno stato ritrovato del pubblico, sollecitato dai sensori prodotti in scena. La frammentarietà viene imbastita per produrre un’architettura finita che, alla fine del giro da luna park, doni un senso compiuto allo spunto di riflessione dell’opera e a chi se ne è fatto fruitore. Figure metaforiche squarciano come bengala l’oscurità assordando, con la loro provvisorietà, il ripristino della rassicurante luce che ci riconsegna lo scettro dei margini.

Per questo lavoro in particolare preferite dare voce e forma a quella che ritenete un’opera collettiva, dimostrando un grande rispetto per il lavoro dei vostri performer, e degli stessi spettatori.

Viviamo in un habitat mediatico, dove ognuno cerca disperatamente un posto al sole. I personaggi patetici di Palahniuk, esagitati nella rincorsa all’approvazione sociale, non sono così diversi da alcune figure tristi che proliferano, per esempio, nel tessuto del networking. Figurine Liebig di pennivendoli, che inchiostrando superficialità incapaci di approfondimenti si autotaggano celebrandosi con i loro compagnucci di merende, coristi di laringi da camarilla, restituiscono l’agonia di un Paese eticamente desertificato.

Fare allora un passo indietro, lasciare che sia lo sforzo autentico del lavoro a parlare, senza protagonismi. In uno Stato dove sembra sia delittuoso, per molti operatori del teatro di ricerca, condividere il proprio lavoro con una platea in crescendo, dare un segnale di mancata adesione all’egocentrismo e alla pochezza dell’atroce visibilità (per chi ne è sprovvisto) può essere viatico per una conoscenza delle cose più diretta.

Nel mondo dei beni di consumo, alla periferia di un’economia pianificata forse fare breccia, con l’assenza, in questa cortina materialistica, può essere utile – oltre che a scorgere l’inaudibile auspicabile di una creazione artistica – a rifondare il proprio umanesimo.

Noi, insetti fuori catalogo, asistematici, intolleranti alle cinture di sicurezza, necessitiamo di continue messe a punto dello stato di curiosità verso i mezzi capaci di compattare una qualunque forma di viaggio insieme all’altro. Il cinema può diventare veicolo altro per proseguire la conversazione intavolata anni fa con il nostro primo lavoro di ensemble, “Troia’s Discount”, dove collaudammo una volontà di procedere seguendo rotte poco abitate.

Oggi, con quell’inverecondia e quel moto perenne che ci identifica come uomini prima che artisti, ci inabissiamo in questo miracolo di luce che è il mezzo cinematografico, supportati dalla fiducia di tanti che ci hanno convinto sulla nostra visionarietà e sulla possibilità di traslarla sul telone bianco. Ovviamente, per il rispetto che abbiamo per qualunque media utilizzato, si tratterà di scandire un’esplorazione lontana dai nostri motori di ricerca teatrale per trasformarci in una Supernova il cui atto distruttivo sviluppi identica energia per alimentare i fantasmi da consegnare al pubblico.

E quindi che ci aspetta?

Il primo sarà un film tutto nostro (con la regia di Stefano) che, in un momento di anemia delle passioni, di una inarrestabile omologazione e mutazione antropologica in corso, celebrerà il potere della fantasia. Un legame tra una madre e il suo bambino, in una Milano notturna, città estranea ai due protagonisti, e la malattia intesa come valore aggiunto. Il secondo, ancora in divenire, è un film internazionale sulla figura di Caravaggio.

“Io ero bellissimo”, diceva il protagonista di “Glamorama” di Bret Easton Ellis, sul bordo di una piscina, dopo una serie di funerali di amici e conoscenti. Che sarà di questo futuro “bellissimo”?

Continuare a recuperare le proprie impronte nelle cose, nei giorni. Una bellezza fatta di ore, di presente. Il futuro è un elenco telefonico al quale sono state strappate vie alcune pagine, liste di nomi, interi capitoli di lettere. Si cercano connessioni alternative per recuperare quel vuoto, si tracciano parabole numeriche, che mulinano in aria in attesa di combinarsi con la pressione atmosferica e precipitare solide sull’epidermide.

Da oggi Imitationofdeath sarà a Milano. Perderlo significherebbe rinunciare ad uno spettacolo che davvero nutre i sensi, il cuore e la mente. Io vi ho già assistito e lo farò di nuovo; purtroppo non questa settimana. INDISPENSABILE!

La massa solida del grande alveo liquido però non può considerare i tratturi di Vega come se fossero puri e semplici colon infiammati!

E come la mettiamo con i cristalli neuronali fricomatici che, come tutti sanno, una volta che hanno superato la temperatura dei corpi idiomici, abbandonano il loro stato extradiegetico e diventano parte integrante della diegesi narrativa?

Cazzo, però ne avete fatto di spam bombing nelle lande cimiteriali desolate per promuovere il vostro spettacolo.